Anstieg der Stromumlagen 2026: Welche Entlastungsmöglichkeiten Unternehmen jetzt prüfen sollten

Mit der Veröffentlichung der neuen Stromumlagen 2026 durch die vier Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz, Amprion, TenneT und TransnetBW steht fest, dass die gesetzlichen Preisbestandteile im Strom erneut steigen. Besonders die KWKG-Umlage und die Offshore-Netzumlage steigen deutlich. Auch der Aufschlag für besondere Netznutzung bleibt auf hohem Niveau. In Summe bedeutet das für Unternehmen eine steigende Belastung durch netzentgeltbasierte Preisbestandteile, obwohl sich die Börsenpreise in den vergangenen Monaten weitgehend stabilisiert haben.

Für viele Unternehmen sind diese Entwicklungen nicht nur eine finanzielle, sondern auch eine strategische Herausforderung. Denn selbst wenn die Beschaffungskosten stabil bleiben, kann der Anteil der staatlich regulierten Umlagen die Gesamtkosten deutlich nach oben treiben. Umso wichtiger ist es, die Veränderungen zu kennen, mögliche Entlastungen zu nutzen und langfristig in Effizienz und Energiekostenmanagement zu investieren.

In diesem Beitrag geben wir Ihnen einen Überblick über die aktuellen Stromumlagen 2026, zeigen die wichtigsten Veränderungen der letzten Jahre und erläutern, welche Entlastungsmöglichkeiten und Maßnahmen Unternehmen jetzt nutzen können, um ihre Energiekosten langfristig zu senken.

1. Die Entwicklung der Stromumlagen und Abgaben

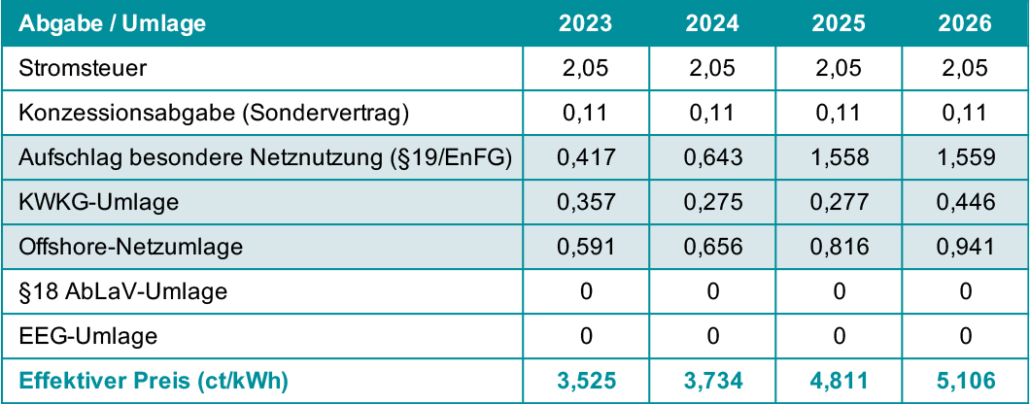

Die folgende Übersicht zeigt, wie sich diese Kostenbestandteile in den Jahren 2023 bis 2026 entwickelt haben. Die Werte gelten für nicht privilegierte Letztverbraucher, also für Unternehmen, die keine besonderen Ermäßigungen oder Befreiungen beantragt haben. Wer eine gesetzliche Entlastung nutzt (z. B. über das EnFG oder die § 19 StromNEV-Begrenzung), zahlt in der Regel niedrigere Umlagen.

Gesamtbelastung 2026:

Rund 5,1 ct/kWh, einschließlich Stromsteuer und Konzessionsabgabe. Zum Vergleich lag die Belastung im Jahr 2023 noch bei etwa 3,7 ct/kWh. Damit sind die gesamten Umlagen und Abgaben innerhalb von drei Jahren um rund 44,9 % gestiegen.

Was bedeutet das in der Praxis?

Für ein Unternehmen mit einem Jahresverbrauch von 10 Millionen Kilowattstunden bedeutet dieser Anstieg eine Mehrbelastung von rund 158.000 Euro innerhalb von drei Jahren, wenn keine Entlastungen greifen.

Besonders stark wirken sich der Aufschlag für besondere Netznutzung und die KWKG-Umlage aus, während andere Bestandteile wie Stromsteuer oder Konzessionsabgabe stabil geblieben sind.

Viele Unternehmen unterschätzen diesen Effekt, weil sie sich bei der Energiekostenplanung vor allem auf den Beschaffungspreis konzentrieren. In der Realität machen jedoch die staatlich regulierten Preisbestandteile inzwischen einen erheblichen Anteil der Gesamtkosten aus und sie entwickeln sich weitgehend unabhängig vom Energiemarkt.

2. Warum die Stromumlagen 2026 steigen

Der Anstieg der Stromumlagen hat mehrere Ursachen. Ein wesentlicher Treiber ist die wachsende Zahl an geförderten Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, die über die KWKG-Umlage finanziert werden. Die Förderung dieser Anlagen ist ein zentrales Instrument der Energiewende, um gleichzeitig Strom und Wärme effizient zu erzeugen. Die gestiegenen Fördervolumina führen jedoch dazu, dass die Umlage 2026 um rund 61 Prozent höher liegt als im Vorjahr.

Auch die Offshore-Netzumlage steigt weiter. Sie dient dazu, die Kosten für den Anschluss und den Betrieb von Offshore-Windparks zu decken. Mit dem beschleunigten Ausbau der Offshore-Windenergie steigen auch die Investitionen in Netzanschlüsse und Infrastruktur, die nun über höhere Umlagesätze an die Verbraucher weitergegeben werden.

Beim Aufschlag für besondere Netznutzung kommt seit 2025 ein zusätzlicher Faktor hinzu. Er enthält jetzt einen Anteil für EE-Netzmehrkosten. Diese entstehen durch den Ausbau und Betrieb von Netzen, die Strom aus erneuerbaren Energien aufnehmen und transportieren. Der Wert steigt von 0,417 ct/kWh im Jahr 2023 auf 1,559 ct/kWh im Jahr 2026. Das erklärt den größten Teil der Belastungszunahme.

Hinzu kommt, dass die Abschaffung der EEG-Umlage zwar die Rechnungen formal entlastet hat, die Förderkosten für erneuerbare Energien jedoch weiter bestehen. Sie werden indessen über den Bundeshaushalt finanziert und damit indirekt durch Steuern getragen. Für Unternehmen bedeutet das: Die eigentliche Kostenlast der Energiewende bleibt bestehen, nur die Finanzierungsstruktur hat sich verändert.

Exkurs: Was bedeutet die Abschaffung der EEG-Umlage für Unternehmen wirklich?

Seit Juli 2022 wird die EEG-Umlage nicht mehr über die Stromrechnung erhoben. Sie war zuvor einer der größten Preisbestandteile im Strompreis und diente der Finanzierung des Ausbaus erneuerbarer Energien. Unternehmen zahlten damit die Einspeisevergütungen für Wind-, Solar- und Biomasseanlagen mit.

Mit der Abschaffung sollte der Strompreis formal entlastet werden. In der Praxis hat sich die Kostenstruktur allerdings nur verlagert. Die Förderkosten bestehen weiterhin, sie werden nun aber über den Bundeshaushalt finanziert.

Die Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) ermitteln auch nach Wegfall der EEG-Umlage weiterhin den sogenannten EEG-Finanzierungsbedarf, also die Mittel, die zur Auszahlung der Förderungen erforderlich sind. Für 2026 liegt dieser Bedarf bei rund 16 Milliarden Euro, eine Summe, die vom Staat ausgeglichen wird.

Würde dieser Betrag wie früher über den Strompreis verteilt, läge die fiktive EEG-Umlage 2026 bei etwa 4,6 Cent pro Kilowattstunde.

Auch wenn die EEG-Umlage nicht mehr auf der Stromrechnung auftaucht, bleibt sie im Hintergrund ein wesentlicher Kostentreiber des Energiesystems.

Die Entlastung durch die Abschaffung der EEG-Umlage war somit für Unternehmen nicht dauerhaft. Sie wurde durch andere Umlagen und Preisbestandteile kompensiert, insbesondere durch den Aufschlag für besondere Netznutzung und die Offshore-Netzumlage, die nun einen Teil der Finanzierungslast tragen.

3. Entlastungsmöglichkeiten für Unternehmen

Für viele Unternehmen bedeutet der Anstieg der Stromumlagen eine wachsende Kostenbelastung, die sich nicht durch klassische Beschaffungsstrategien kompensieren lässt. Während sich Strompreise an der Börse absichern oder verhandeln lassen, sind Umlagen, Steuern und Abgaben gesetzlich festgelegt.

Es ist wichtig, alle Entlastungsmöglichkeiten gezielt zu prüfen und sicherzustellen, dass vorhandene Privilegien genutzt werden. Neben der Besonderen Ausgleichsregelung und der Begrenzung nach § 19 StromNEV gibt es weitere Ansatzpunkte, um die Energiekosten strukturell zu senken.

3.1 Besondere Ausgleichsregelung nach dem Energiefinanzierungsgesetz (EnFG)

Energieintensive Unternehmen mit einem jährlichen Stromverbrauch von mehr als einer Gigawattstunde können im Rahmen der Besonderen Ausgleichsregelung Vergünstigungen erhalten. Die KWKG-Umlage und die Offshore-Netzumlage können auf 15 Prozent reduziert werden.

Die Regelung richtet sich vor allem an energieintensive Unternehmen aus der Chemie, Metall oder Papier, aber auch an produzierende Betriebe mit hohen Prozesslasten. Voraussetzung ist eine fristgerechte Antragstellung beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Die Frist endet in der Regel am 30. Juni für eine Begrenzung im Folgejahr.

Für eine erfolgreiche Antragstellung ist eine vollständige Energiedatenbasis erforderlich. Dazu gehören die nachvollziehbare Ermittlung der Stromkostenquote und Unterlagen, die anschließend durch einen Wirtschaftsprüfer bestätigt werden. Eine frühzeitige Vorbereitung lohnt sich, weil Unterlagen dann vollständig vorliegen und Rückfragen vermieden werden.

3.2 Begrenzung nach § 19 StromNEV

Die Begrenzung nach § 19 der Stromnetzentgeltverordnung ist eine weitere Entlastungsmöglichkeit. Unternehmen mit einem jährlichen Stromverbrauch von mehr als einer Gigawattstunde können der Verbrauchergruppe B zugeordnet werden. Dafür ist eine Meldung des selbst verbrauchten Stroms an den zuständigen Verteilnetzbetreiber erforderlich. Nach Prüfung wird der Aufschlag für besondere Netznutzung für diese Gruppe auf 0,050 Cent pro Kilowattstunde begrenzt.

Unternehmen, deren Stromkosten mindestens vier Prozent des Umsatzes betragen, können darüber hinaus beim Netzbetreiber beantragen, dass ihr individuelles Netzentgelt nach § 19 Absatz 2 StromNEV genehmigt wird. Wird dieser Antrag bewilligt, erfolgt eine Einstufung in die Verbrauchergruppe C, bei der der Aufschlag auf 0,025 Cent pro Kilowattstunde sinkt.

Diese Regelung kann die Umlagenlast insbesondere für stromintensive Betriebe deutlich reduzieren. Der Antrag erfolgt beim zuständigen Netzbetreiber. Grundlage sind nachvollziehbare Energiedaten und ein Nachweis der Stromkostenquote, der durch einen Wirtschaftsprüfer bestätigt wird.

Für viele Unternehmen lohnt sich eine genaue Berechnung, ob sie die Schwelle von vier Prozent überschreiten. In manchen Fällen kann bereits eine gezielte Lastverschiebung oder eine angepasste Beschaffungsstrategie dazu beitragen, die Voraussetzungen für die günstigere Einstufung zu erfüllen.

3.3 Stromsteuerentlastung für das produzierende Gewerbe

Ergänzend zur Begrenzung von Umlagen können Unternehmen auch von Entlastungen bei der Stromsteuer profitieren. Das Stromsteuergesetz sieht verschiedene Möglichkeiten vor, einen Teil der gezahlten Stromsteuer zurückzuerhalten. Relevant sind insbesondere die Steuerbefreiungen nach §§ 9a und 9b StromStG für bestimmte Produktionsprozesse und Verwendungszwecke. Eine genaue Prüfung der Voraussetzungen lohnt sich, da diese Entlastungen die Energiekosten zusätzlich senken können. Weitere Informationen finden Sie in unserem Beitrag „Stromsteuerentlastung für Unternehmen“.

4. Weitere Maßnahmen zur Senkung der Energiekosten

Gesetzliche Entlastungen sind nur ein Teil der Möglichkeiten. Wer Energiekosten nachhaltig senken will, benötigt eine klare Strategie. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Energie im Unternehmen genutzt wird, zu welchen Zeiten sie verbraucht wird und wo sich Verbrauch senken oder verschieben lässt.

4.1 Mit Lastmanagement den Verbrauch transparent machen

Ein wirksames Lastmanagement beginnt mit einer genauen Analyse der Lastgänge. Sie zeigt, wann im Tages- oder Wochenverlauf hohe Leistungen auftreten und welche Prozesse dafür verantwortlich sind. Leistungsspitzen können einen erheblichen Teil der Netzentgelte ausmachen und damit die Stromkosten spürbar erhöhen.

Wer seine Verbrauchsmuster kennt, kann gezielt gegensteuern. Häufig reicht es aus, energieintensive Prozesse zeitlich zu verschieben oder besser aufeinander abzustimmen, um Spitzen zu reduzieren. So lassen sich Kosten senken, ohne die Produktionsabläufe zu beeinträchtigen. Auch die Betrachtung der Grundlast lohnt sich. Eine Analyse offenbart oft ungenutzte Potenziale, zum Beispiel durch Verbraucher, die außerhalb der Betriebszeiten unnötig Strom beziehen.

Durch den gezielten Einsatz von Lastverschiebung, steuerbaren Verbrauchern oder Speichern lassen sich Verbrauchsspitzen glätten. Ein konsequent umgesetztes Lastmanagement sorgt für planbare Energiekosten und steigert die Wirtschaftlichkeit des Energieeinsatzes. Es ist damit ein zentraler Baustein für ein modernes Energiekostenmanagement.

Tipp: Nutzen Sie unseren Lastganganalyse-Report um Ihre Lastgänge transparent zu machen. Der Report ermöglicht eine gründliche Analyse und bietet mithilfe einer grafischen Darstellung der Ergebnisse gezielte Handlungsempfehlungen.

4.2 Energiemanagementsysteme und Energieaudits

Ein strukturiertes Energiemanagementsystem nach ISO 50001 ist heute weit mehr als ein Nachweis für Förderprogramme oder Compliance. Es schafft Transparenz über alle Energieflüsse im Unternehmen und bildet die Grundlage für eine kontinuierliche Verbesserung. Durch die systematische Erfassung und Bewertung von Verbräuchen werden ineffiziente Prozesse sichtbar und lassen sich gezielt optimieren.

Ein funktionierendes Energiemanagementsystem verbindet technische Daten mit organisatorischen Abläufen. Es ermöglicht, Kennzahlen zu bilden, Ziele zu definieren und deren Umsetzung regelmäßig zu überprüfen. Dadurch entsteht ein klarer Überblick über Energieeinsatz, Kosten und Einsparpotenziale. Unternehmen, die ihre Energieströme aktiv steuern, können gezielt Maßnahmen umsetzen, die Verbräuche und damit auch Umlagen reduzieren.

Neben der ISO 50001 liefert auch ein Energieaudit nach DIN EN 16247-1 wertvolle Erkenntnisse. Audits analysieren einzelne Anlagen, Prozesse und Gebäude hinsichtlich ihrer Energieeffizienz und zeigen auf, wo sich Investitionen lohnen. Sie helfen, Prioritäten zu setzen, und geben eine fundierte Entscheidungsgrundlage für technische oder organisatorische Verbesserungen.

4.3 Investitionen in Effizienzmaßnahmen

Neben organisatorischen Ansätzen sind technologische Maßnahmen ein entscheidender Hebel. Investitionen in energieeffizientere Anlagen, Beleuchtungssysteme oder Wärmerückgewinnung senken nicht nur den Stromverbrauch, sondern auch den Anteil, auf den Umlagen und Netzentgelte erhoben werden.

Besonders in Produktionsbetrieben kann der Austausch veralteter Systeme erhebliche Einsparungen bewirken. Jede Kilowattstunde, die nicht verbraucht wird, reduziert dauerhaft Kosten und stabilisiert die Energiebilanz des Unternehmens. In vielen Fällen lohnt es sich, die Wirtschaftlichkeit nicht nur anhand der Energiekosten zu bewerten, sondern auch die zukünftige Entwicklung der Umlagen in die Kalkulation einzubeziehen. Steigende Umlagen erhöhen die Rendite von Effizienzmaßnahmen, weil jede eingesparte Kilowattstunde künftig noch wertvoller wird.

Auch der Staat unterstützt Investitionen in Energieeffizienz durch umfangreiche Förderprogramme. Gefördert werden beispielsweise der Austausch ineffizienter Anlagen, die Nutzung von Abwärme oder die Einführung digitaler Energiemanagementlösungen. Wer Fördermöglichkeiten frühzeitig prüft und in seine Investitionsplanung integriert, kann Projekte schneller umsetzen und die Wirtschaftlichkeit deutlich steigern.

4.4 Strategische Energiebeschaffung

Auch wenn Umlagen gesetzlich festgelegt sind, bleibt die Beschaffungsstrategie ein zentraler Bestandteil des Kostenmanagements. Sie entscheidet darüber, wie planbar und stabil die Energiekosten eines Unternehmens bleiben. Eine gute Beschaffungsstrategie gleicht Marktschwankungen aus und sorgt dafür, dass günstige Preisphasen gezielt genutzt werden können.

Ob Festpreis, Tranchenmodell oder flexible Einkaufslösung, entscheidend ist, die Strategie an den eigenen Verbrauch und das Risikoprofil anzupassen. Unternehmen, die ihre Beschaffung laufend beobachten und regelmäßig überprüfen, können Chancen im Markt besser nutzen und ihr Budget langfristig absichern.

Entscheidend ist, Beschaffung, Verbrauchssteuerung und Effizienzmaßnahmen nicht isoliert zu betrachten. Nur wer die Gesamtkostenstruktur im Blick hat, kann gezielt steuern und seine Wettbewerbsposition sichern.

Tipp: Mit unserem kostenfreien Angebotsvergleich von 65+ Lieferanten erhalten Sie Klarheit über aktuelle Marktoptionen und eine fundierte Grundlage für Ihre Beschaffungsentscheidung.

Fazit: Energiekosten verstehen, steuern und nachhaltig senken

Die Erhöhung von Umlagen lässt sich nicht beeinflussen. Unternehmen haben jedoch viele Möglichkeiten, aktiv zu werden und ihre Energiekosten selbst zu steuern. Wer seine Verbräuche kennt, Lasten gezielt managt, Effizienzpotenziale nutzt und die Beschaffung strategisch ausrichtet, kann die Gesamtkostenstruktur langfristig stabilisieren und in vielen Fällen sogar senken.

Ein ganzheitlicher Blick auf den Energieeinsatz zahlt sich doppelt aus. Er schafft Transparenz über alle Preisbestandteile und eröffnet Handlungsspielräume, die weit über den politischen Einfluss hinausgehen. So lassen sich nicht nur kurzfristige Einsparungen erzielen, sondern auch langfristige Risiken vermeiden.

Energiekosten 360 unterstützt Unternehmen dabei, diese Potenziale zu erkennen und gezielt umzusetzen. Wir analysieren die bestehende Kostenstruktur, zeigen Entlastungsmöglichkeiten auf und entwickeln Strategien, mit denen Energie effizienter genutzt und die Beschaffung professionell gesteuert werden kann.

Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um die Weichen für 2026 zu stellen. Vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch.